写字楼办公能否通过光影设计激发创意灵感

更新日期:

在现代办公环境中,空间设计早已超越了简单的功能性需求,逐渐转向对员工心理与创造力的关注。其中,光影的巧妙运用成为激发灵感的重要元素。自然光与人工照明的结合不仅能调节生理节律,还能通过明暗变化营造出富有层次感的氛围,从而间接影响思维活跃度。以西安大数据产业中心为例,其玻璃幕墙与智能调光系统的组合,让室内光线随日照角度自然流转,为高强度脑力工作者提供了舒缓的视觉体验。

光线的质量与方向对创意产出有着微妙影响。研究表明,色温在4000K至5000K之间的冷白光能提升专注力,而2700K左右的暖光则更适合放松与发散性思考。许多创新型企业在开放办公区采用可调节色温的灯具,员工可根据任务性质自由切换模式。例如,头脑风暴时使用柔和的漫射光,能减少视觉压迫感;而需要精细分析数据时,定向的聚焦照明则有助于集中注意力。

阴影的戏剧性效果同样不容忽视。设计师常利用百叶窗或镂空隔断制造规律的光影图案,打破单调的平面感。这种动态的视觉刺激能激活右脑的联想能力,尤其对从事视觉创意的工作者而言,流动的光影可能成为触发灵感的催化剂。某广告公司曾在报告中提到,其会议室墙面上的树影投影装置,使团队讨论时的提案通过率提升了约20%。

昼夜节律的模拟是另一项关键策略。通过智能系统模仿自然光的晨昏变化,可帮助调节褪黑素分泌,维持稳定的创造力输出。例如,清晨的渐变亮光能温和唤醒认知能力,而午后的适度暗化则缓解疲劳。这种设计在需要跨时区协作的科技公司中尤为实用,它能缓解时差带来的思维迟滞问题。

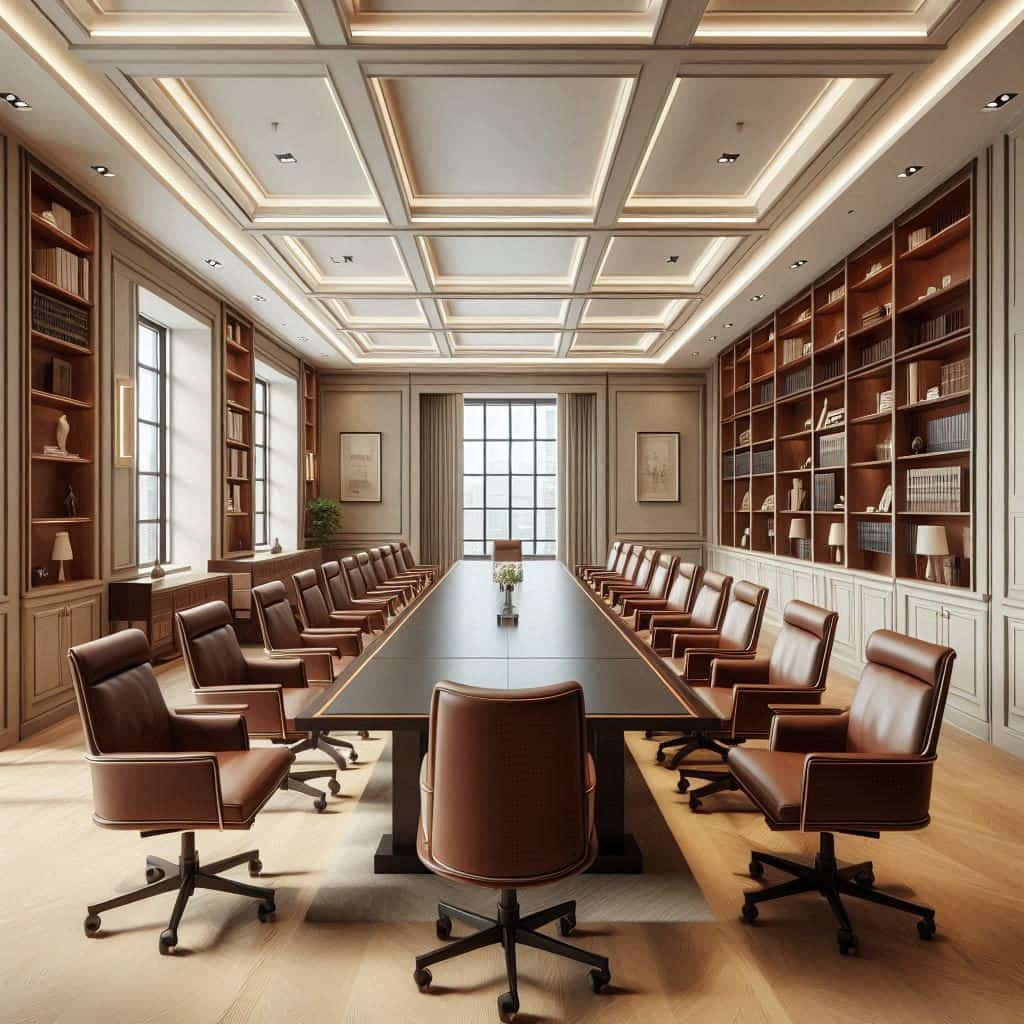

当然,光影设计需与整体空间规划协同作用。过度追求艺术性可能造成眩光或照度不均,反而干扰工作。成功的案例往往遵循“隐形设计”原则——让人感受到舒适与启发,却不会刻意察觉光源的存在。就像优秀的舞台灯光,它不抢夺演员的风采,而是悄然塑造着观众的情绪。

当夕阳透过落地窗在办公桌上投下渐变的金色网格,当智能灯带随着会议进程自动调整亮度,这些看似细微的设计都在无声地编织着创意的温床。或许下一个突破性想法的诞生,就藏在一束恰到好处的光线里。